技术 ≫

为何选择定量相位成像技术?

高通量 & 高内涵

细胞分析的双重革命

高通量:从手动到自动

20世纪80年代后期,第一台高通量筛选设备出现。高通量筛选以分子水平和细胞水平的实验方法为基础,利用微板形式作为实验工具载体,并通过自动化操作系统执行试验过程。该技术通过灵敏快速的检测仪器采集实验结果数据,并利用计算机进行分析处理,在同一时间内可以检测数以千万的样品。

高内涵:从单一到多维

1997年,首个完全集成的高内涵成像平台亮相。高内涵筛选是一种在保持细胞结构和功能完整性的前提下,同时检测被筛样品对细胞的各种属性及生理状态(如细胞形态、生长分化状态、迁移与凋亡、细胞代谢途径以及信号通路的各个环节)影响的高通量筛选方法。

无标记高内涵 :从有标记到无标记

相比之下,传统无标记成像技术难以进行精确的定量分析,这使得其在高内涵筛选的应用场景中存在很大局限。定量相位成像技术有望填补无标记成像在高内涵筛选领域的空白。

从无到有,再归于无

细胞成像的轮回与超越

有标记

无标记

1590年 明场成像

明场成像的出现将微观世界呈现在人们眼前,生命科学开始变得可视化。但对于透明或半透明的样品,明场成像提供的对比度较低,导致难以分辨样品的细节。

1850年 明场染色

明场染色通过使用特定的染料与细胞内的不同成分发生特异性反应,直接观察细胞不同颜色下的形态和结构,可以显著提高样品在明场显微镜下的对比度。但染色过程可能造成细胞损伤甚至死亡。

1935年 相差成像

相差成像将光通过样本的光程差转换为振幅差,在无需染色的情况下解决了透明样品在普通明场显微镜下对比度低的问题。但对于高度透明或相位变化较小的样品,其对比度仍然有限,且无法定量分析。

1951年 荧光成像

荧光成像利用荧光染料或荧光探针标记样本,可以提供高对比度图像,与明场染色相比对样品破坏较小,且可以通过荧光强度量化目标分子。但其存在光毒性和光漂白的缺点。

1952年 微分干涉成像

微分干涉显成像利用偏振光和样本的厚度或光密度差异增强对比度,可以增强样品表面和内部结构的细节。但其主要用于定性分析,仍然难以进行精确的定量测量。

20世纪50年代 共聚焦荧光成像

共聚焦荧光成像通过与样品面共轭的针孔对离焦杂散光的限制,实现接近衍射极限分辨率的成像。但其同样存在光毒性和光漂白的问题,且其逐点扫描的方式也导致成像速度相对较慢。

20世纪90年代 数字全息成像

数字全息成像利用光电传感器记录全息图,并通过计算机模拟光学衍射过程实现样品的全息再现和处理。它可以提供相位信息,进而量化样品的光学厚度、折射率等物理参数,但需要复杂的数字处理算法才能重建图像。

21世纪 超分辨率荧光成像

超分辨荧光成像能够突破光学衍射极限,但其成像速度慢、数据处理复杂,也仍然避不开标记对细胞活性影响的问题。

21世纪 定量相位成像

定量相位成像技术无需细胞标记和荧光探针,通过重建光场的相位信息实现高对比度定量成像,能在保持细胞活性的同时,深入分析细胞结构、动态行为以及提取细胞干重、力学特性等关键生物信息,是一种同时具备无标记成像和高内涵分析优势的技术,为活细胞研究提供了一种非侵入式的长期监测手段。

非干涉定量相位成像

通过分析光强分布来恢复相位信息,但在绝对精度上普遍不如干涉方法。

干涉定量相位成像

通过让一个经过样品的物光波和一个参考光波干涉,生成干涉图,并通过分析这些干涉条纹来恢复相位信息。

高通量 & 高内涵

高通量:从手动到自动

20世纪80年代后期,第一台高通量筛选设备出现。高通量筛选以分子水平和细胞水平的实验方法为基础,利用微板形式作为实验工具载体,并通过自动化操作系统执行试验过程。该技术通过灵敏快速的检测仪器采集实验结果数据,并利用计算机进行分析处理,在同一时间内可以检测数以千万的样品。

高内涵:从单一到多维

1997年,首个完全集成的高内涵成像平台亮相。高内涵筛选是一种在保持细胞结构和功能完整性的前提下,同时检测被筛样品对细胞的各种属性及生理状态(如细胞形态、生长分化状态、迁移与凋亡、细胞代谢途径以及信号通路的各个环节)影响的高通量筛选方法。

无标记高内涵 :从有标记到无标记

有标记

无标记

明场成像

明场成像的出现将微观世界呈现在人们眼前,生命科学开始变得可视化。但对于透明或半透明的样品,明场成像提供的对比度较低,导致难以分辨样品的细节。

明场染色

明场染色通过使用特定的染料与细胞内的不同成分发生特异性反应,直接观察细胞不同颜色下的形态和结构,可以显著提高样品在明场显微镜下的对比度。但染色过程可能造成细胞损伤甚至死亡。

相差成像

相差成像将光通过样本的光程差转换为振幅差,在无需染色的情况下解决了透明样品在普通明场显微镜下对比度低的问题。但对于高度透明或相位变化较小的样品,其对比度仍然有限,且无法定量分析。

荧光成像

荧光成像利用荧光染料或荧光探针标记样本,可以提供高对比度图像,与明场染色相比对样品破坏较小,且可以通过荧光强度量化目标分子。但其存在光毒性和光漂白的缺点。

微分干涉成像

共聚焦荧光成像

数字全息成像

超分辨率荧光成像

定量相位成像

干涉定量相位成像

通过让一个经过样品的物光波和一个参考光波干涉,生成干涉图,并通过分析这些干涉条纹来恢复相位信息。

非干涉定量相位成像

通过分析光强分布来恢复相位信息,但在绝对精度上普遍不如干涉方法。

干涉定量相位显微技术原理

什么是相位?

在定量相位成像中,相位指的是样品光与背景光之间的相对相位差。这种相位差可以提供关于样品内部结构和组成的丰富信息,比如细胞内的细胞器分布、细胞膜的厚度变化等。

干涉中物光和参考光的相位差

干涉定量相位显微技术——建立在三大诺奖基础之上的创新技术

1953年 相差显微成像技术

首次在成像中利用相位信息,解决了传统显微镜观察透明物体时对比度低的难题。

1971年 全息成像技术

全息术(holography)的核心突破–记录并重现光波的相位信息,为后续定量相位成像提供了基础框架。

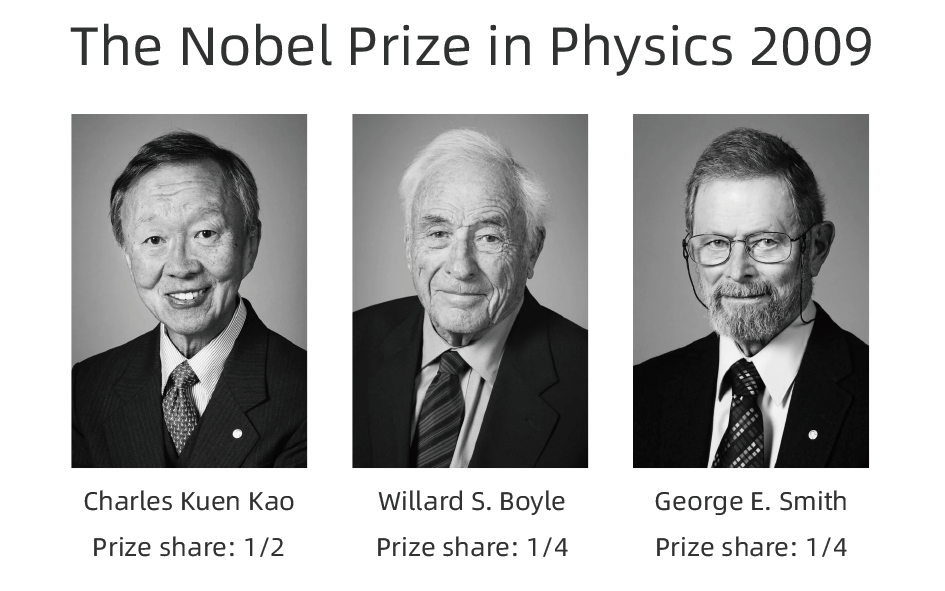

2009年 数字相机激光技术

Boyle和Smith发明的电荷耦合器件(CCD)对于定量相位成像技术中对微弱相位变化的检测至关重要。

相差显微成像技术

首次在成像中利用相位信息,解决了传统显微镜观察透明物体时对比度低的难题。

全息成像技术

全息术(holography)的核心突破–记录并重现光波的相位信息,为后续定量相位成像提供了基础框架。

数字相机激光技术

Boyle和Smith发明的电荷耦合器件(CCD)对于定量相位成像技术中对微弱相位变化的检测至关重要。